島田市にある、「ふじのくにお茶の都ミュージアム」世界のお茶全般について学べるが、お茶を飲んで、いろいろ体験したらすごく楽しいです。日常では味わえないお茶の世界を体験しましょう

牧之原台地は静岡県のお茶の一大産地です

その牧之原台地の東の端にある、「ふじのくにお茶の都ミュージアム」には世界のお茶、日本のお茶についての「へーぇ」が集まっています

お茶という飲み物を切り口に、製品、文化、伝統が学べるミュージアムです

とにかく、お茶について体験してください

この記事でわかること

- お茶についての、色々な体験

- 伝統的な茶道体験

- お茶スイーツ体験

お茶の色々な体験をする準備

入場無料300円を払い入館します

入館に際して、入場券売り場前の、ディスプレーに掲載されている、各体験インフォメーションを必ず確認しましょう

開催時間、参加可能人数が各体験ごとに記載されています

必ず、この掲示板を確認して、お茶体験をしましょう

体験なくしては、ミュージアムに来た楽しさは半減すると思います

自分が興味ある体験を予約した後に、展示物を見学するほうが効率が良いと思います

今回私は展示品の観覧の前に、牧之原ティーテラス体験(バスケットタイプ)を選びました

牧之原のお茶畑を見学しながら、煎茶をいただく事となりました

牧之原ティーテラス体験

受付前の掲示板を確認して、定員に空きがあったので、受付近くの料金は自動販売機にて件を購入し、「牧之原ティーテラス体験」バスケットタイプを予約しました

わからないことがあったら、受付や、自販機の近くに職員がいるので、聞いてみてはいかがでしょう

牧之原ティーテラス体験には2種類あって

ワイングラスタイプ 冷たいボトリングティーをワイングラスで楽しむ 200円

バスケットタイプ お茶セットが有り、自分でお茶をいれる(2名まで) 400円

ミュージアム3階のテラスにてお茶をいただきます

詳しいお茶の入れ方は、マニュアルが道具一式が入ったバスケットに入っていました

マニュアラルを見つつ、一煎目はお茶の甘味を堪能して、二煎目渋みといいますか、お茶の奥深さを堪能しました

一煎目のお茶と、二煎目のお茶の味の違いに驚きました

同じお茶の葉で、感じる味が全く違います。自分の家で飲んでいるお茶の入れ方に少し疑問を感じ、家に帰ったら湯の温度を変えて飲んでみようと思いました

あいにく、天気は曇天でした。晴れていれば印象が全然違うと思います

テラスから見る景色は、お茶畑の緑と、防霜ファンの風景が御茶所に来たなといった感じにさせていただきました

個人的には、新茶の時期の淡い緑色の茶畑の風景が好きですが、今回は初夏の深緑の茶畑のをみながら、ゆっくりとお茶を楽しみました

お茶畑を渡ってくる風を感じながら、贅沢な時間を過ごさせていただきました

テラスへの滞在時間の制限がありましたので、注意が必要です

煎茶に続いて、次は抹茶に挑戦です

茶室「縦目楼(しょうもくろう)」にて茶道体験をする

テラスがある3階から、東の端ににある茶室「縦目楼(しょうもくろう)」の屋根が見えました。ここで、茶道を体験できました

本館から一回外に出て、小堀遠州由来の茶室「縦目楼(しょうもくろう)」正面玄関に向かいます

茶道体験

玄関に自動販売機があり、茶道体験が600円で出来ます

茶道体験は2種類あって、どちらのコース選ぶことが出来ました

① 先生がいれるお茶を頂くコース

② 先生の講義を聞きながら、自分でお茶をいれるコース

私は、「② 自分でお茶を入れるコース」を選びました

この体験も時間と人数の制限があり、開催時間と定員を確認されたほうが良いと思います

今回は、開催枠が空いていて、待ち時間5分ほどでした

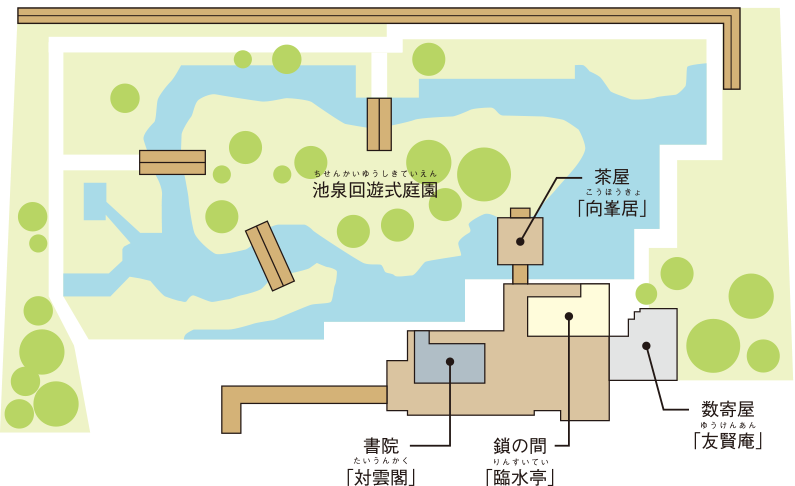

集合の待ち時間は、書院の「対雲閣」にて、室内の装飾を見ました

落ち着いた雰囲気のある書院です。

建物に興味がある方は、茶道体験券を購入した自動販売機近くの受付に、無料の音声ガイドがありますので、お借りして聞きながら茶室を見学したら、さらに楽しいかも知れません

集合時間になりましたので、受付に集まり、茶道体験をする茶室に案内されました

体験場所は鎖の間「臨水亭」でした

茶道の先生は裏千家のかたで、簡単な作法について教えていただけました

私自身茶道について学んだことはなく、すべて新鮮な体験でした

- 茶筅の持ち方と、使い方

- お菓子を先に食べること

- 最後まで、飲み干す方法

- 抹茶茶碗には正面があること

- 床の間の掛け軸と花器との関係

このようなことを教えていただきました

同席した方の中には、茶道に関する簡単な質問をされました。先生は丁寧に答えていました

一方的ではない、相互のコミュニケーションにより、茶室の中の雰囲気が和やかなものとなりました

他の施設の茶室で抹茶を頂く場合、お茶と茶菓子が配膳されるだけで、今回のようなものに茶道についてのお話はありませんでした

相互のコミュニケーションがあることで、茶道体験は得難い体験となりました

このふじのくにお茶の都ミュージアムの茶道体験は、一味違うもののように感じました

是非、ご自分が好きな方のコースを体験してみてください

楽しいですよ

茶室「縦目楼(しょうもくろう)」について

今回茶道体験をした茶室は、「縦目楼(しょうもくろう)」と言うそうです

ミュージアムは牧之原台地の東の端にあり、大井川に向かって断崖絶壁のギリギリのところにあります

天気の良い日には、眼下に大井川の流れと、遠方に富士山が見えます。訪問した日はあいにくの天気で、富士山を見ることができませんでした

遠くに焼津の浜当目が見ることができました

茶室「縦目楼(しょうもくろう)」には特徴的な部屋が3室あります

「対雲閣」、「臨水亭」、「友賢庵」です。

「対雲閣」、「臨水亭」については、茶道体験の部分で写真を乗せてお伝えいたしました

「友賢庵」は約5畳ほどの茶室で、拵えが色々と凝っていました

小堀遠州好みの茶室だそうです

グレーを基調とした室で、壁紙には使い古した本のページが貼られていました

お茶の先生も、見学を促しましたが、もし案内がないようでしたら「奥の茶室」と見せてくださいと言いながら、見学しましょう

一見の価値はある茶室でした

お茶スイーツ体験

スイーツは、売店で楽しみました

この「ふじのくにお茶の都ミュージアム」の売店には、藤枝の「ななや」さんが入っています

「ななや」さんでは、世界一濃い抹茶ジェラートが有名です

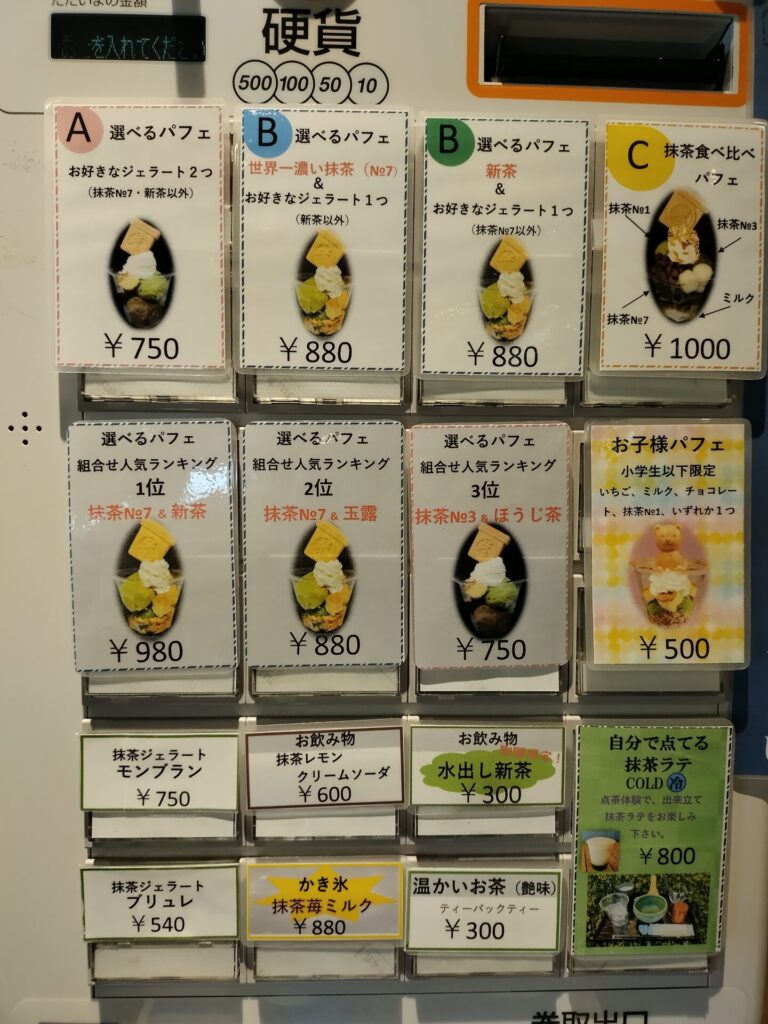

メニューは以下の通りでした

ななや本店では、各ジェラートを単品で注文できましたが、個々ではパフェという形での注文となります

今回私は、「C 抹茶食べ比べパフェ」1000円をいただきました

このパフェは1番、3番、7番、ミルクの4種類のジェラートが入っているものです

ななやさんの抹茶ジェラートは番号が若いほど抹茶感が薄く、7番が世界一濃い抹茶ジェラートとなっています

まずは、テッペンの最中のかわ、ホイップクリームやカステラを食べ進めていきます

写真では分かりませんが、甘く煮た小豆も入っていました

ジェラートの一口目は1番から頬張りました

口の中に、ふんわりと柔らかく抹茶の香りと味が広がりました。美味しい

二口目は3番をいただきました。この味はいつも抹茶アイスとして、口にする抹茶の濃さと甘さが絶妙でとても、美味しくいただきました

3番は1番に比べて、口の中に抹茶感が広がりました。7番に期待してしまいます

7番のインパクトは強烈で、今まで食べたどの抹茶ジラートよりも苦いものでした

苦みだけではなく、抹茶の味が一番感じられ、楽しく食べることが出来ました

茶道体験のときに飲んだ、抹茶と同じ渋み、苦みでした

この7番の苦みを中和してくれたのが、ミルクジェラートでした。なぜ、ミルクジェラートと濃さの違う3種類の抹茶ジェラートなのか、理由がわかりました

ミルクジェラートも味が濃厚で、とても美味しかったです

7番の後はミルクといった順番を決め、あっという間にパフェを完食してしまいました

スイーツ体験はななやさんの7番を食べることにより、貴重な体験となりました

世界一濃いジェラートとで、お茶スイーツの奥深さに驚きました

パフェではなく単品で7番他を食べたい方は、売店レジ後ろにあるカップに入ったジェラートを食してみてはいかがでしょう

1番から7番とミルクジェラートがカップに入って売っていました

店内と、店外に椅子と机が数脚置いてありましたので、そこで食べました

【じゃらん】国内25,000軒の宿をネットで予約OK!2%ポイント還元!まとめ

「体験」といったキーワードで「ふじのくにお茶の都ミュージアム」を遊び回りました

この記事でわかること

- お茶についての、色々な体験 牧之原テラス、世界のお茶など

- 伝統的な茶道体験 茶室「縦目楼(しょうもくろう)」での茶道体験

- お茶スイーツ体験 売店ななやの世界一濃抹茶ジェラート

展示品でのお茶についての深い知識を得ることが出来ますし、体験によってお茶の楽しみ方や、お茶の文化の深さを感じました

「お茶」という日常に溢れている飲み物ですが、このミュージアムで勉強と体験をすることにより、今以上にお茶が好きになりました

静岡県中部への観光のときには、是非訪問してみてください

コメント